Gerne wird an Abstimmungs- oder Wahlsonntagen die tiefe Stimmbeteiligung beklagt. Den Rekord bei Abstimmungen wie auch Wahlen verbuchte Basel-Stadt in den 1920er Jahren. Die guten alten Zeiten? Das Ganze hat eine Kehrseite: Die gesellschaftliche Stimmung war damals äusserst gehässig, der Klassenkampf zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum befand sich auf dem Siedepunkt. SP und Kommunisten – ihrerseits zerstritten – praktizierten ausserdem ein rigides System der Stimmkontrolle.

Eva Gschwind

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war in Basel-Stadt eine Stimmbeteiligung von 60 bis 70 Prozent normal. Besonders hoch war sie in den 1920er und 1930er Jahren: Bei Wahlen erreichte sie den Rekord 1923 mit 85,3 Prozent, bei Abstimmungen 1924 mit 83,4 Prozent. Allerdings trieb nicht das Gefühl staatsbürgerlicher Pflicht die Massen an die Urne. Es waren Zeiten wirtschaftlicher Krise, der sozialen Konflikte und der politischen Polarisierung. In einem erbitterten Kräftemessen griff die Linke die bisherige Eigentumsordnung frontal an, die bürgerliche Seite musste in feindseligster Stimmung Besitz und Kapital verteidigen. Mit der Abspaltung der Kommunisten ging seit 1920 ausserdem ein tiefer Riss durch die Sozialdemokratie, auch SP und Kommunisten bekämpften sich bei manchen Themen.

Kontrollkarten und «Schleppdienst»

Wie bringt man seine Anhänger an die Urne? Von einer Stimm- und Wahlpflicht wollten die Basler nie etwas wissen. Sie stimmten zweimal darüber ab (1904 und 1911) und sagten klar Nein. Die Linke entwickelte in den 1920er und 1930er Jahren jedoch ein anderes probates Mittel, nämlich eine ausgeklügelte Stimmkontrolle.

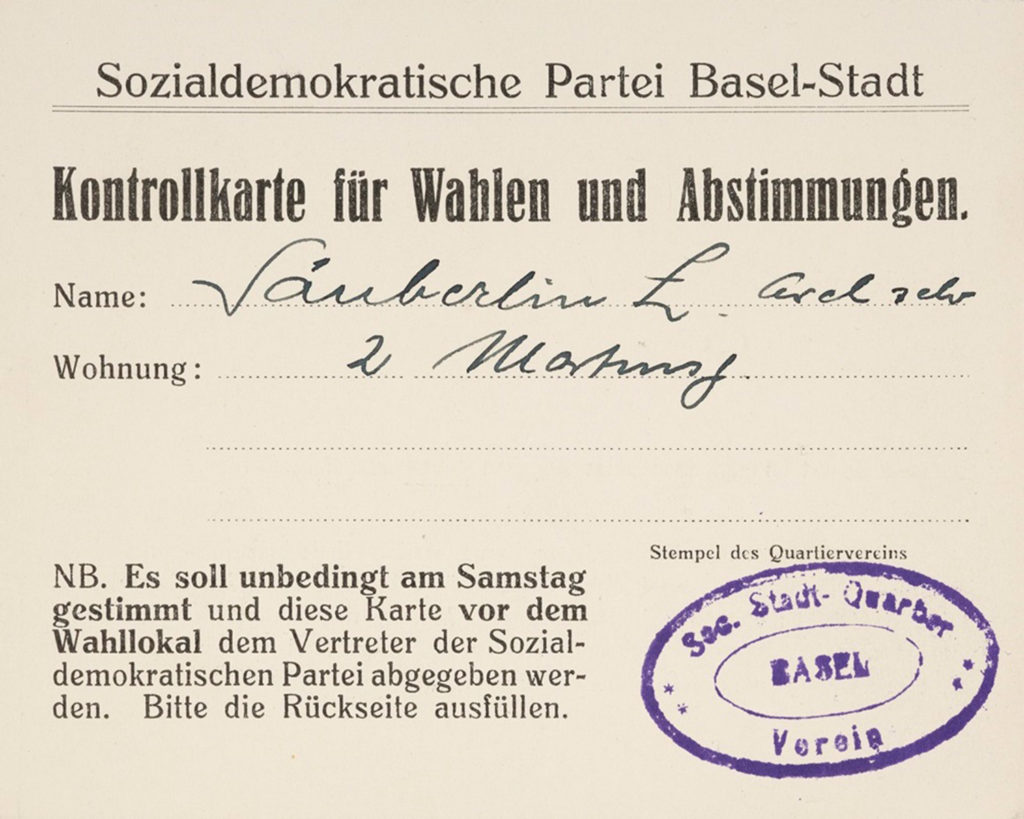

An Mitglieder und Sympathisanten wurden vor Wahlen und Abstimmungen jeweils Kontrollkarten verteilt. An den Abstimmungstagen waren vor den Abstimmungslokalen Vertrauensmänner postiert, denen die Kontrollkarte ausgefüllt abgegeben werden musste als Beweis, dass man seiner Pflicht nachgekommen ist. Idealerweise bereits am Samstag, damit sich möglichst viele am Sonntagmorgen am «Schleppdienst» beteiligen konnten, der auch noch die verschlafensten Stimmberechtigten aus dem Bett klopfte und an die Urne jagte. Die Ansage der Parteioberen war klar: «Jedes Partei- und Gewerkschaftsmitglied ist verpflichtet, sich an der Hausagitation zu beteiligen!»1

Nach ihrer Spaltung organisierten sich SP und Kommunisten noch strammer, wenngleich nun getrennt. Die Quartiervereine mussten für ein gut ausgebautes System von Vertrauensmännern besorgt sein, die je für gewisse Strassen zuständig waren. Auch in den Betrieben wirkten Vertrauensleute.

«Gesinnungsterror»?

Das System war so erfolgreich, dass es die bürgerlichen Parteien kopierten, allerdings zeigten sie bald Ermüdungserscheinungen. So musste die bürgerliche Presse in den 1930er Jahren neidvoll feststellen, dass «durch den marxistischen Gesinnungsterror auch noch der letzte Mann ins Wahllokal gezerrt wird»2.

Die gezeigte Kontrollkarte befindet sich im Staatsarchiv Basel-Stadt, unter Räte und Beamte, A4.