Die ersten Basler Volksabstimmungen fanden statt, als Stadt und Landschaft noch nicht getrennt waren. Und die allererste hatte nicht einmal eine gesetzliche Grundlage. Die Basler Bürger konnten ihre Meinung zu Sachfragen schon abgeben, als die direkte Demokratie noch in weiter Ferne lag. Allerdings kamen Volksabstimmungen selten vor, und wenn, dann setzten sie ganz oben an: beim Kanton und seiner Verfassung.

André Salvisberg

1831: eine ganze und eine halbe Volksabstimmung

Die Basler Kantonsverfassung von 1814 war ein Werk des strengen Konservativismus, der damals Europa beherrschte. Eine strenge, aber nur das Beste wollende Obrigkeit sorgte für die Bevölkerung. Ruhe war die erste Bürgerpflicht. Bittschriften waren das Äusserste der politischen Äusserung von unten nach oben. So auch in Basel. Vom Grossen Rat dem Volk verordnet verlor die Kantonsverfassung kein Wort darüber, wie sie später geändert werden und ob eine Volksabstimmung dazu stattfinden könnte. 1830 erfasste eine liberale Revolutionswelle ganz Europa. Auch in der Schweiz verlangten Volksaufstände mehr Demokratie. In Basel revoltierte die Landschaft gegen ihre politische Benachteiligung. Als die Regierung es an die Hand nahm, die Bürger zu beruhigen und sie über eine neue Verfassung abzustimmen zu lassen, handelte sie nicht, weil es das Gesetz so wollte. Die Politiker beugten sich den «Grundprinzipien der Volkssouveränität und den Forderungen der gegenwärtigen Zeit», wie es im Bericht des Kleinen Rats an den Grossen Rat vom 10. Dezember 1830 hiess.

Das Basler Rathaus mit dem Marktplatz davor, um 1860. Repräsentative und direkte Demokratie, «Ratsherrenregiment» im Rathaus und «Macht auf der Strasse» waren die politischen Pole der baselstädtischen Verfassungsentwicklung zwischen 1833 und 1875.

Wie nun mit der Meinung des Volkes umgegangen wurde, war verhängnisvoll. Zwar brachte die erste Basler Volksabstimmung vom 28. Februar 1831 ein eindeutiges Mehr für die neue Verfassung, in deren Zentrum mehr Gleichbehandlung von Stadt- und Landbürgern stand; und mit § 45 wurde sogar die Volksabstimmung als Volksrecht in Basel eingeführt: Das Kantonsparlament sollte zukünftig Verfassungsänderungen diskutieren und vorlegen, das Volk diese annehmen oder verwerfen. Die Politik meinte, bereits genug getan zu haben, obwohl sich die liberalen Anführer der Landschaft weiterhin ausgegrenzt fühlten und einige von ihnen wegen ihres radikalen Vorgehens gegen die Vorherrschaft der Stadt als Aufrührer verfolgt worden waren. Der Aufruhr, der in der Stadt auf völliges Unverständnis traf, ging weiter. Die zweite Basler Volksabstimmung vom 23. November 1831 war vollends fatal. Sie war nur noch eine halbe, da sie sich bloss an die Baselbieter Gemeinden richte. Diese mussten einzeln entscheiden, ob sie mit der Stadt in einem Staatsverbund bleiben wollten. Mit dieser Frage gab man den ganzen Kanton Preis, indem man dem halben quasi die Pistole auf die Brust setzte. Nach den «eineinhalb» Volksabstimmungen von Frühjahr und Herbst 1831 gab es ein Flickwerk aus unversöhnlichen stadttreuen und stadtfeindlichen Gemeinden und einen Bürgerkrieg. Er endete mit der völligen Trennung von Stadt und Land in zwei Halbkantone. Die Stadt hatte katastrophal verloren. Gegen das liberale und demokratische Gedankengut, das sich die Baselbieter auf die Fahnen schrieben, fühlte sie ein riesiges Ressentiment. Es wirkte sich in der Frage der Volksrechte jahrzehntelang aus.

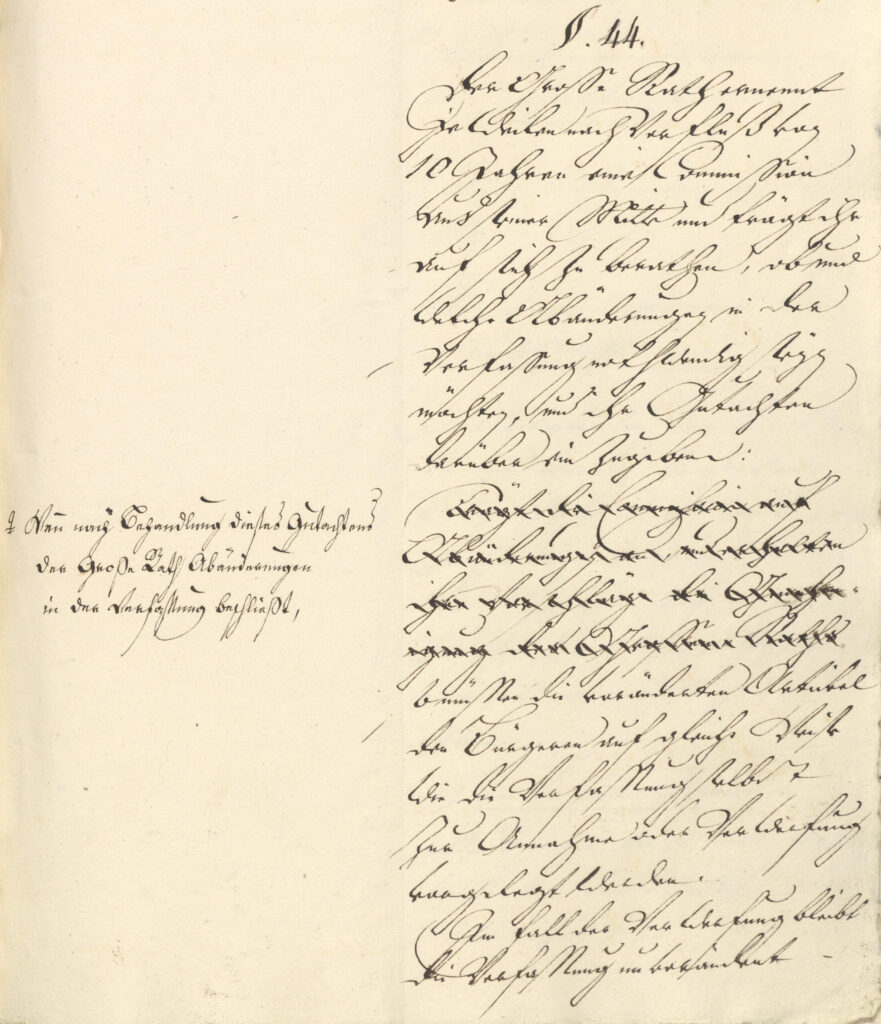

Auszug aus dem Protokoll der vorbereitenden Verfassungskommission von 1830, § 44 (später § 45) betreffend die Verfassungsrevision, mit redaktionellen Korrekturen. Dies ist die erste Erwähnung einer Volksabstimmung auf Stufe Gesetzesarbeit in Basel: «Wenn (…) der Grosse Rath Abänderungen in der Verfassung beschliesst, so müssen die veränderten Artikel den Bürgern, auf gleiche Weise, wie die Verfassung selbst, zur Annahme oder Verwerfung, vorgelegt werden.»

1833–1868: in vier Volksabstimmungen zum Reformstau

Der städtische Halbkanton startete ohne eigens ausgearbeitete Verfassung. Man griff zu einer Notlösung, strich aus der Verfassung von 1831 die Passagen mit Landschaftsbezug heraus und legte sie den Bürgern vor. Die Bürgerschaft nahm sie in der ersten baselstädtischen Volksabstimmung vom 3. Oktober 1833 an. Die Verfassung blieb in ihren Grundzügen bis 1875 bestehen. Ihr Herzstück war das «Ratsherrenregiment»: wenige, meist familiär verbundene und vermögende Amtsträger. Nur sie konnten sich die unbezahlte politische Betätigung in Regierung und Parlament leisten, und sie hatten wegen mangelhafter Gewaltentrennung eine ausserordentliche Machtfülle. Die Ratsherren fanden an Volksrechten, die in ihr gut geöltes Räderwerk hineingriffen, natürlich nichts Gutes.

Nach der Kantonstrennung verhielten sich die liberalen Kräfte in der Stadt rund ein Jahrzehnt lang still. Zu sehr waren ihre Ideale auch die der Baselbieter Revolutionäre gewesen und dadurch in Verruf geraten. Als 1843 eine Prüfung der Verfassung anstand (§ 45 verlangte dies zwingend nach zehn Jahren), ging der Grosse Rat nicht darauf ein. Erst zur Mitte der 1840er-Jahre fand der Freisinn, wie der parteipolitische Liberalismus schweizerischer Ausprägung vermehrt genannt wurde, zu neuer Kraft. Der Freisinn trieb eine Verfassungsrevision mit den gesamteuropäischen Revolutionsbewegungen dieser Zeit im Rücken an. Dass die neue Kantonsverfassung, in der zweiten baselstädtischen Volksabstimmung vom 24. Mai 1847 angenommen, abgesehen vom Wahlprozedere des Grossen Rats nur wenig Neues brachte und kein Bisschen am Ratsherrenregiment kratzte, war ärgerlich, aber aus Sicht der damaligen Basler Freisinnigen zu verkraften. Es war ihre lokale Unannehmlichkeit. Das freisinnige Hauptinteresse war ein nationales, und in dieser Hinsicht waren die Jahre 1847/48 ein durchschlagender Erfolg. Der Bundesstaat wurde geschaffen, Binnenzölle fielen, jeder konnte sich niederlassen, wo er wollte, für Männer gab es Rechtsgleichheit. Und noch etwas liess den Freisinn Zurückhaltung üben. Basel wurde damals zur Industriestadt, die Arbeiterschicht wuchs gewaltig an. Das liberale Bürgertum hatte eine ähnliche Angst wie das konservative: Staat und Gesellschaft könnten zu sehr in Bewegung geraten und dem, wie sie meinten, ungebildeten und deshalb impulsiven Proletariat zur Macht verhelfen. Auch die Basler Freisinnigen der 1840er-Jahre bevorzugten die repräsentative Demokratie vor der direkten; in der einen würden sich verantwortliche Politiker durchsetzen, in der anderen Demagogen .

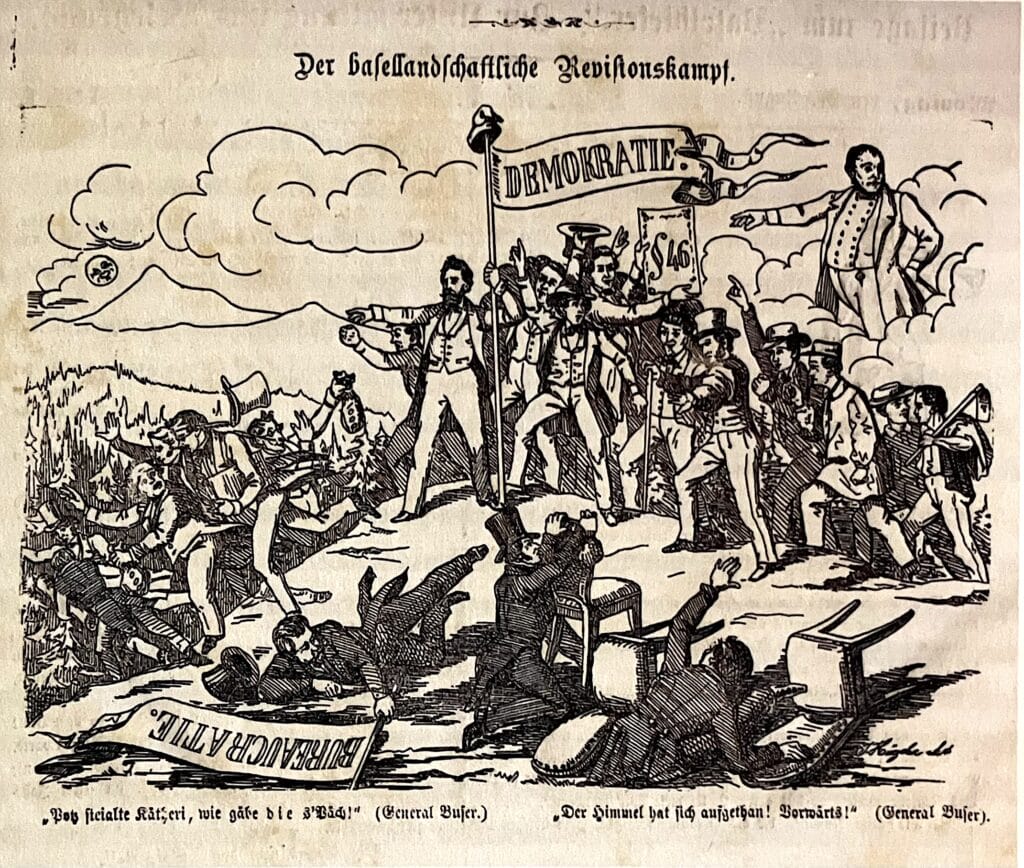

Karikatur zur Einführung des obligatorischen Gesetzesreferendum in Basel-Landschaft, 1865. Die in Panik versetzten Gegner der Demokratie – im Vordergrund als «Bureaucratie» bezeichnet – tragen Gehrock und Zylinder und entsprechen damit dem Bild des Städters. Die direktdemokratische Agitation konnte an die Zustände in Basel-Stadt anspielen, wo es weder Referendum noch Initiative gab.

Es folgten in jeweils rund zehn Jahren Abstand die dritte und die vierte Volksabstimmung. Auch diese änderten die Verfassung mehr im Kleinen als im Grossen. In der dritten baselstädtischen Volksabstimmung vom 8. Februar 1858 nahm das Stimmvolk eine Verfassung an, die das Bauwesen der Stadt zur kantonalen Aufgabe machte. Angesichts des Stadtwachstums durch die massive Zuwanderung und eines verslumten Zentrums keine geringe Sache – aber auch kein Neustart. Handkehrum gab es sogar einen leichten demokratischen Rückschritt: Der Passus der obligatorischen Verfassungsprüfung mit allfälliger Volksabstimmung fiel weg. Ab 1860 lösten direktdemokratisch inspirierte Radikalliberale die Altliberalen mit ihren Wurzeln in den 1830er-Jahren ab. Für diese neue Generation von Freisinnigen hatte das Ratsherrenregiment angesichts der Bevölkerungsentwicklung keine Legitimität mehr. Sie wollte die breite Bevölkerung, die sie nicht als eine ungebildete Masse ansahen, in die Entscheidungsabläufe einbinden. So standen auf ihrer Agenda nun Referendum und Initiative. Genug Kraft, um eine weitere Verfassungsrevision zu erzwingen, hatten die Freisinnigen zwar, aber noch nicht genug, um deren Inhalt zu bestimmen. Die vierte baselstädtische Volksabstimmung vom 4. Mai 1868 brachte Änderungen am Appellationsgericht. Das war es aber dann auch mit den Retuschen an der Verfassung. Das Ratsherrenregiment hatte sein Verfallsdatum erreicht. Die Bürger der Nachbarkantone hatten direktdemokratische Rechte, der Bund führte das Referendum mit der Verfassungsrevision von 1874 ein, die Basler Stimmbürger hatten deutlich zugestimmt.

Die baselstädtischen Abstimmungen in den Jahrzehnten nach 1833 hatten Nebenschauplätzen von Staat und Demokratie gegolten. Die Verfassung litt nun an einem gewaltigen Reformstau. Ihre umfassende Totalrevision von 1875 behob diesen. Referendum und Volksinitiative wurden auf einen Schlag eingeführt. Davor konnte man die Volksabstimmungen von vier Jahrzehnten an einer Hand abzählen. Seither sind es mehrere Hundert.

Quellen:

- Staatsarchiv Basel-Stadt: Verfassungskommission 1830,1831 (Protokolle B.4).

- Staatsarchiv Basel-Stadt: Protokoll des Grossen Rats von 1827 Februar 5 bis 1831 Mai 5 (Protokolle Grosser Rat 19).

Literatur:

- Paul Burckhardt: Geschichte der Stadt Basel. Basel 1942.

- Eva Gschwind: Auf zur Urne! Direkte Demokratie in Basel von den Anfängen bis heute. Basel 2022.

- Patrick Kury (Hg.): Die beschleunigte Stadt. Basel 1856–1914. Basel 2024.

- André Salvisberg (Hg.): Hinter der Mauer, vor der Moderne. Basel 1760–1859. Basel 2024.